第一次世界大戦後アメリカは経済的な大繁栄を迎える。

いかにもアメリカという、車、冷蔵庫、映画などはここから始まる。

しかし経済的な生活が豊かになった一方で、

モラルの低下や社会のルール無視や家庭崩壊も始まる。

アーネスト・ヘミングウェイの「日はまた昇る」は

そういう繁栄になじめず人生に挫折していく姿を描く。

村上春樹の翻訳でも有名なスコット・フィッツジェラルドの

「グレート・ギャッツビー」も同じ時代の話だ。

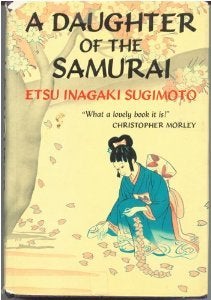

そういう歴史的な本とまったく同じ時代、

1925年(大正14年)に

1925年(大正14年)に

はアメリカで出版され、それらと肩を並べるベストセラーになり、

フランス、イギリス、ドイツスウェーデンなど7ヵ国で翻訳出版され

全世界的な評価を得た。これだけで凄くない?

勿論、原文は英語だ。

書いたのは歴とした日本人女性で、しかも二世でも三世でもなく

幕末に長岡藩の筆頭家老だった稲垣平助の娘ときたもんだ。

もしかすると「上を向いて歩こう」の文学版だったかもしれない。

なのにこんな世界のベストセラーが日本で出版されたのは

戦時中の1948年、見向きもされず復刻はなんと1960年。

浅学の私は本の存在すらこの本を読むまで知らなかった。

「鉞子(えつこ) 世界を魅了した「武士の娘」の生涯」内田義雄

「鉞子(えつこ) 世界を魅了した「武士の娘」の生涯」内田義雄

だから目からウロコで一気に読み終えた。

謙虚、品位、忍耐といった、大昔の日本の美徳とされていたものが

第一次世界大戦後の世界に何故どう受け止められ認められたのか、

こりゃ、面白いわい。

南北戦争(1861年~65年)と戊辰戦争(1868年~69年)

第一次世界大戦(1914年~18年)の両国、そして太平洋戦争。

この歴史の流れのアメリカ(&イギリス)と日本の関係に

最近興味があるので

今回のこの本は私にとって絶好の出合いだった。

今回のこの本は私にとって絶好の出合いだった。

人生が壮大なドラマだし今でも学ぶところが山ほどある。

こりゃ「八重の桜」どころじゃないぜ。

ただ、最終的にはそのオリジナル本「武士の娘」も読んでからと思うので

この内田本は比較文化論の教材としても優れた本なのだろうが

内容には触れないでおく。

そしてすぐアマゾンにこっちを注文した私だ。